Amazonレビューに潜む「共犯性」 衝撃のノンフィクションがくれた問い

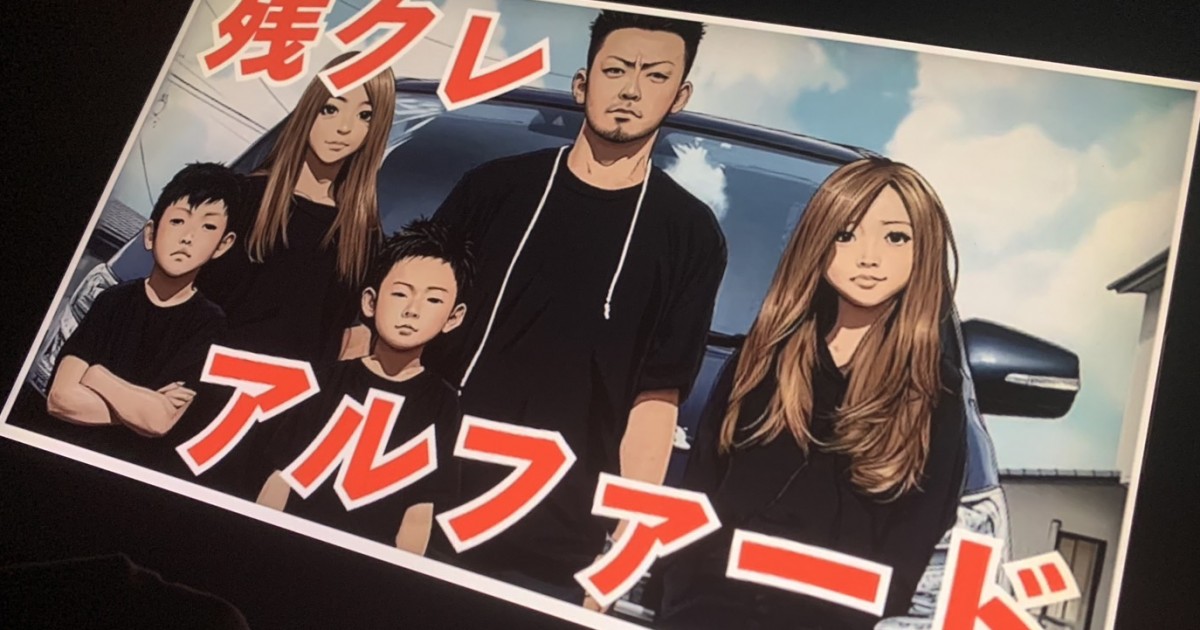

中村:ノンフィクションなんですけど、最初はちょっとミステリーっぽく始まります。44歳の男性が車ごと海に転落して亡くなる。長崎県の対馬で起きた出来事で、その男性はJA対馬のトップ営業マンだったんです。

――展開が気になります。

中村:事故のあとに、実は巨額の横領疑惑があったという話が出てくるんです。「えっ、裏で悪いことしてたの?」ってなるんですけど、それだけでは終わらない。これは一人の問題じゃなくて、組織ぐるみなのではないか。さらに、島の住民も関わっているのではないかというところまで、話が広がっていくんですよね。

――どんどん闇が広がっていく感じですね。

中村:そうなんです。人間の怖さみたいなものを感じたと同時に、「これって他人事じゃないな」と思いました。「共犯」というテーマが根底にあるんですけど、「自分の身の回りにも、共犯関係ってあるんじゃないか?」と、考えるようになりました。

――たとえば、どんなことが思い当たったんですか?

中村:Amazonで撮影機材を買ったときの話なんですけど、「5ツ星レビューを書いてくれたらギフト券をプレゼント」という紙が入ってて。正直、あまり気に入っていない商品でも「もらえるなら書いとくか」と思うことって、ありそうですよね。そのレビューを信じて商品を購入する人がいるかもしれないと思うと、小さいけれど、これも立派な「共犯」ではないか、と。

この本の中でも、台風の日に、実際は家屋の被害がなかったのに、あったことにして、共済金を支払う話が出てきます。島の住民たちも「うまく処理してくれるなら、自分たちも助かる」ということで協力して、その代わりに契約を結ぶという関係性があったんです。そういうのって、形は違っても、意外と身の回りにあるなと思いました。

――かなり社会的なテーマですが、読み物としても楽しめる感じですか?

中村:普通に読み物として面白いですよ。母に貸したら「面白かった」と言っていましたし。重いテーマですが、グイグイ引き込まれる文章で、話題になるのもよくわかります。

340キロの徒歩旅で気づいた「映像の力」

――そんな中村さんは最近、YouTubeに挑戦しているんですよね。

中村:はい。今年1月から2月にかけて、福岡から鹿児島まで、徒歩で340キロの旅をしたんですが、鹿児島のテレビ局に取材されて、その様子が放送されました。その映像を見て、すごく嬉しかったんですね。2つのリュックを背負って歩いているシーンから、徒歩の旅の辛さや楽しさが伝わってきました。それを見て「映像ってすごいな」と思ったんです。文章で伝えづらいことも、映像を見てもらえたら一発、という感じでした。

――YouTubeはもともと興味があったんですか?

中村:正直、YouTubeは毛嫌いしていました(笑)。「自分はライターで、文章で勝負しているんだ」という変なプライドがあって。でも、メディア全体の状況として、動画へのシフトが進み、記事が読まれにくくなったなと感じることが増えてきました。新しいことに挑戦するいい機会かなと考えて、YouTubeをやってみることにしました。

――今後はYouTubeに軸足を移す予定ですか?

中村:文章をやめるつもりはないです。両方やっていきたいですね。ただ、これまでのようにライター業で稼ぐというよりは、YouTubeで収入を得られるようになれたらいいなと思っています。今は「質より量」という感じで、ほぼ毎日、動画を公開しています。

――すごいですね。動画に興味のあるライターや編集者の参考になりそうです。

中村:実は、ライターって、意外とYouTubeに向いていると思います。たとえば、20分かけて自分のしゃべりを撮影して、それを10分の動画にする場合、ライターがインタビューして、その内容を短くまとめるスキルが役立つんですよね。番組の構成を考えたり、魅力的なタイトルをつけたりというのも、ライターと似ています。でも、本当はあまり言いたくないんですよ。ライバルが増えてしまいますから(笑)

※この記事は、あしたメディア研究会のポッドキャスト「メディアびとブックトーク」の内容をもとに作成しました。

すでに登録済みの方は こちら