「AIが記事を書く時代」にライターと編集者は何をすべきか──オンラインセミナー冒頭レポート

AIツールが増えすぎて混乱してしまう

この記事では、2時間近くにわたったオンラインセミナーの冒頭パート(約13分)を紹介します。

まず、焦点が当てられたのは、メディアの現場におけるAI活用の「課題」です。ChatGPTの出現から約3年。さまざまなAIサービスが登場しました。記事制作に活用できるAIだけ取っても、Claude、Perplexity、Notta、Cursor、Manusなど、多種多様です。

選択肢が多すぎて困ってしまう。そんな状況が生まれています。

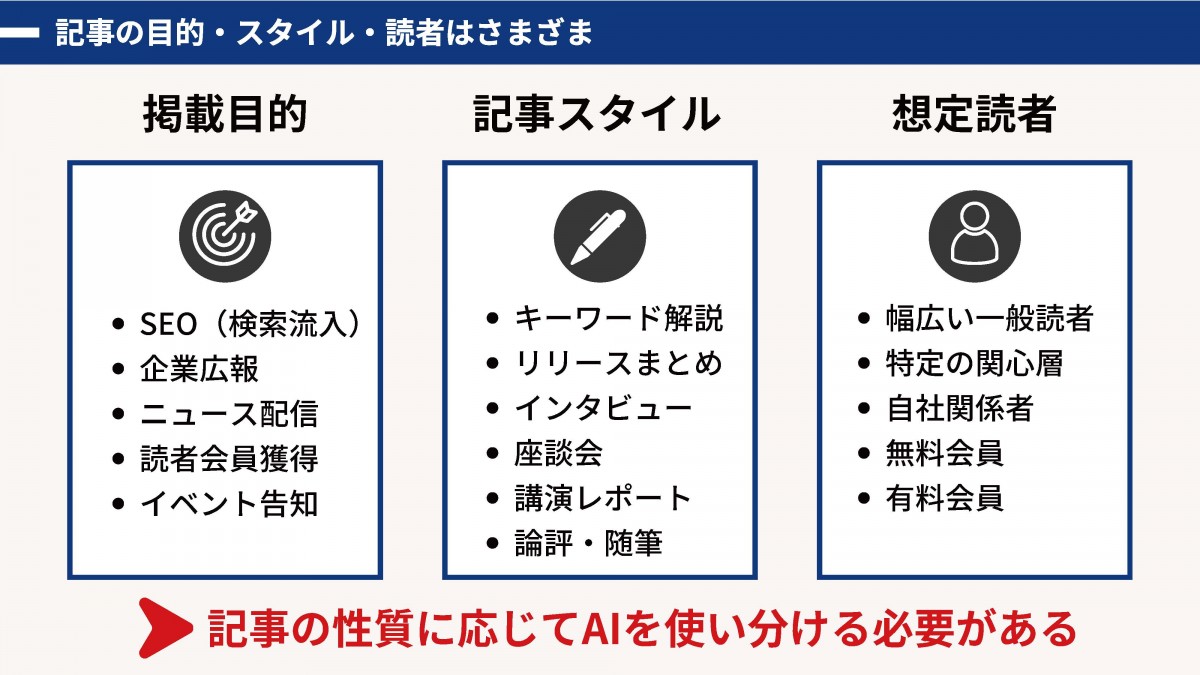

さらに、記事の目的や形式、想定読者によって、役に立つAIも変わってきます。

記事制作は一様ではなく、SEO記事・インタビュー・コラムなど多様な形式があるため、ツール選びも一筋縄ではいきません。

ライターや編集者は記事の性質に応じて、それぞれに合ったAIを使い分けていく必要があります。

事実確認や文章の個性、浮き彫りになる“AIの壁”

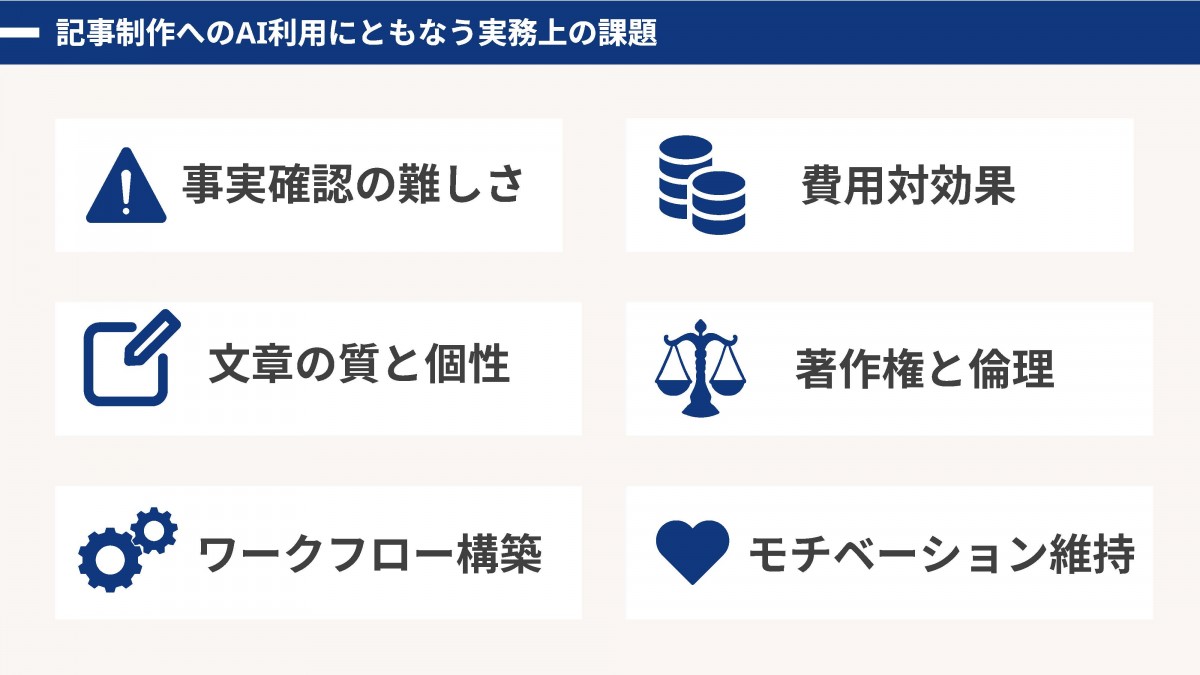

個々の状況に合わせて最適と思われるAIを選んで利用したとしても、次のような課題が残ります。

-

事実確認の難しさ(ハルシネーション)

-

文章の質や個性をどこまで求めるか

-

複数ツールをどう連携させるかというワークフロー設計の悩み

-

コストパフォーマンスは本当に見合っているのか

-

著作権や倫理への懸念

-

書くモチベーションの低下

これらは、「AI時代のライティング」を考えるうえで避けて通れない論点として、参加者の事前アンケートでも指摘されていました。

まず、定番AI「ChatGPT」の活用事例を紹介

以上の課題を踏まえ、記事制作にAIをどう活用していったらいいのか。

冒頭パートの最後には、実際にChatGPTを使って制作したインタビュー記事の事例が紹介されました。