ライターは書きたいことだけを書かねばならない

たとえば、文芸誌『ユリイカ』で「400字1000円だった」と書いた人もいれば、 『ニューハーフ倶楽部』の連載エッセーが「見開き頁(約2000字)で5万円」と破格の原稿料だった、と振り返る人もいました。

津田さんも金額を出していて、駆け出しライターだった1990年代後半が最も原稿料が良かったとしながら、「高い雑誌はページ5万円とかもらえていた」と記しています。

そんなライターたちの原稿料談義を見て、ふと思い出した本があります。

フリーランスのジャーナリストだった千葉敦子さんが1986年に著した『ニューヨークの24時間』。もともとは彩古書房から出版されましたが、僕が読んだのは1990年に出た文春文庫のほうです。

米国在住のライターが書いた「原稿料」の話

千葉さんは東京新聞の記者などを経て独立し、ジャーナリスト/ノンフィクションライターとして活躍しました。しかし40代でがんを発病し、1987年に46歳で亡くなりました。死の直前まで、がんの闘病記を書き続け、反響を呼びました。

僕が『ニューヨークの24時間』を読んだのは大学時代で、千葉さんが亡くなった後です。ニューヨークの空気とともに、ライターとしての働き方や生活をつづったこの本は、20代だった僕に強烈な印象を残しました。

久しぶりに本を開いてみたら、あちこちに線が引いてあります。その一つが「原稿料」にまつわる話でした。

アメリカやイギリスで、すばらしい(ほかの国については、あまりよく知らないのですが)のは、どの雑誌や新聞が、どういう記事を、いくらで買う、ということがオープンになっていることです。アメリカでしたら、『ライターズ・マーケット』『ザ・ライターズ・ハンドプック』『リテラリー・マーケット・プレイス』といった出版物が毎年刊行されていますし、イギリスでは『ライターズ・アンド・アーティスツ・イヤープック』が出ています。たとえば、『ライターズ・マーケット』は四千五百、『ザ・ライターズ・ハンドブック』は二千五百、『ライターズ・アンド・アーティスツ・イヤープック』は、六百の雑誌をリストアップしているのです。

これらの本があれば、媒体ごとの原稿料がわかるので、寄稿先を選ぶ際の参考資料として役立ちますし、ギャラ交渉の材料にもなりそうです。

フリーランスのライターとして原稿料で食べていく生活を送っていた千葉さんにとっては、重要な情報源だったのでしょう。

でも、日本は事情が違います。僕は大学を卒業後、メディアの世界に入り、新聞や雑誌、ネットメディアで記事を書いてきましたが、『ライターズ・マーケット』のような本を知りません。

もし誰か知っていたら、ぜひ教えてほしいと思います。

ネットに現れた“原稿料データベース”

千葉さんが『ニューヨークの24時間』を書いたのは1980年代。インターネットが登場するだいぶ前のことです。今ならば、各メディアの原稿料をチェックできるデータベースがあるのではないか。

そう推測して調べてみたら、ありました。

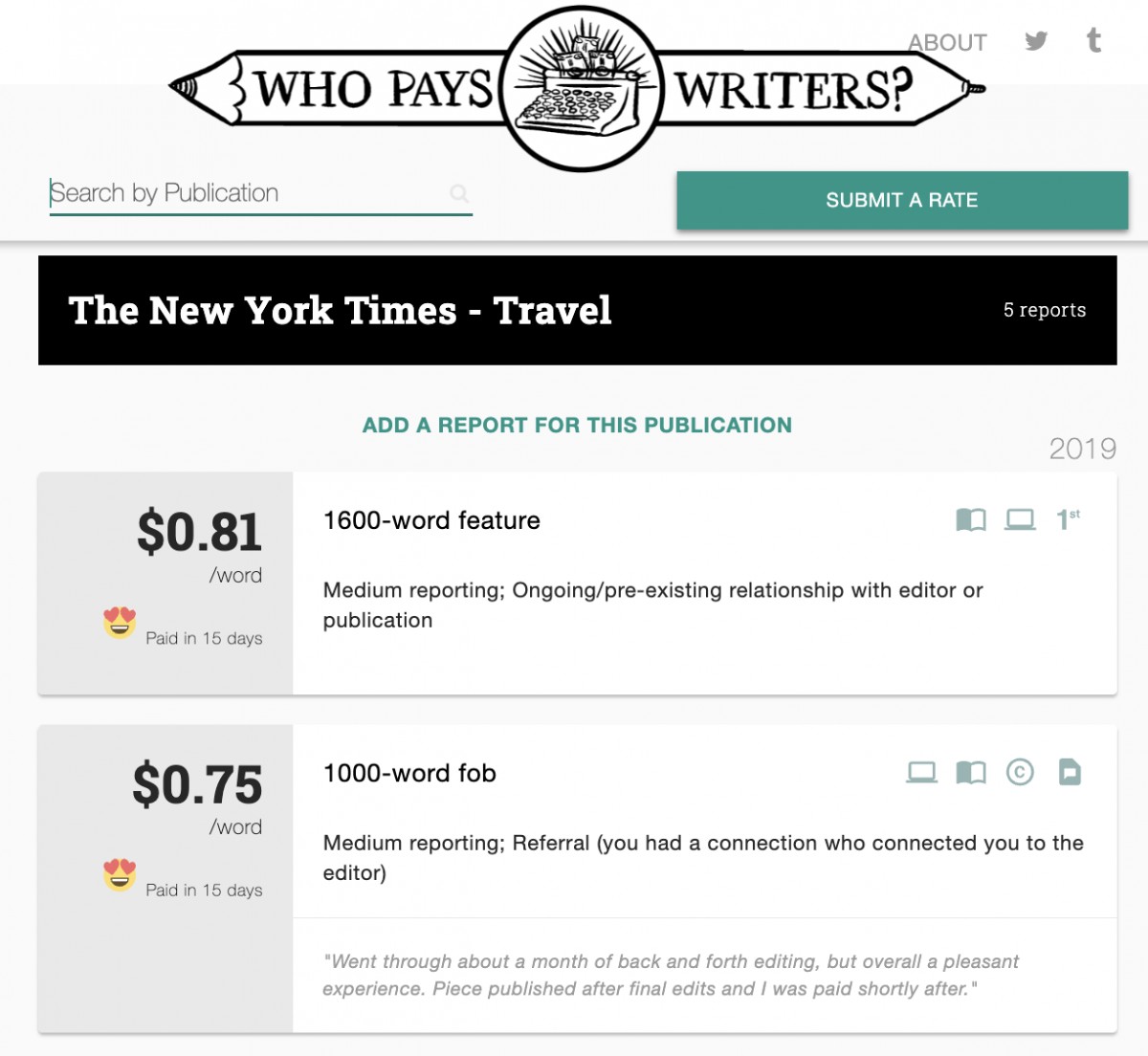

「Who Pays Writers?」というサイトです。さまざまな媒体の原稿料が「1ワードあたりいくら」という形で表示されていて、興味深いです。

たとえば「The New York Times - Travel」のページを開くと、1ワードあたり0.48ドルから0.87ドルまで、5件の情報が並んでいます。

そして、0.81ドルの項目を見ると「1600ワードの特集記事」「中程度の取材規模/編集者や媒体との継続的・既存の関係あり」と書かれています。0.81ドルは約120円なので、記事全体の原稿料は約19万2000円ということになります。

一方、0.75ドルのほうは「1000ワードのFOB記事(Front-of-Book=巻頭記事)」「中程度の取材規模/紹介経由(知人のつながりで編集者を紹介された)」となっています。こちらも原稿料を計算すると、約11万1000円。前者よりも原稿料は少ないですが、次のような注釈がついています。

約1か月ほど編集とのやり取りを繰り返したが、全体的には心地よい経験だった。最終稿が完成した後に記事は公開され、すぐに原稿料も支払われた。

ここまでの情報が載っていると、ライターにとってなかなか有用といえるのではないでしょうか。

媒体リストには、WIREDやThe New Yorker、Newsweekといった有名メディアから、一度も聞いたことのないメディアまで、多数の名前が並んでいます。パソコンを使ってその数をカウントしてみたら、約2000件でした。千葉さんが紹介した『ライターズ・マーケット』の4500件には及びませんが、かなりの数です。

この「Who Pays Writers?」というサイトは、説明ページによると、2012年に作家・編集者のマンジュラ・マーティンによって設立されました。 現在は、全米作家組合に属するフリーランスの労働者団体「フリーランス連帯プロジェクト」が管理しているそうです。

掲載情報は、フリーランスのライターによる自己申告に依拠しており、メディア業界の透明性と連帯のためにデータベースを公開しているということです。

原稿料より大切かもしれないこと

「Who Pays Writers?」は、一言でいえば、原稿料の口コミサイト。日本にも、各企業の従業員の年収がわかるキャリコネやOpenWorkといった口コミサイトがあります。その「フリーライター版」といえるかもしれません。

日本で「Who Pays Writers?」と同様のサイトがあるか調べてみましたが、どうやらないようです。

例外的に、My News Japanがサイゾーや週刊ポストなど約20の雑誌の原稿料をまとめたページが見つかりましたが、掲載情報が2010年以前と古く、会員しか閲覧できないので、実用性は高くなさそうです。

ところで、千葉敦子さんの『ニューヨークの24時間』にはこんな一節があります。ここにも、線が引いてありました。

ライターには書くことが好きな人だけがなるべきです。書くことが好きでもないのに、この職業を選んではいけません。書くことが好きで書きたいことがあるなら、収入が不安定だとか、ほかの理由で、ほかの職業に就くべきではないでしょう。そして、ライターは本当に書きたいことだけを書かなければなりません。書きたくもないことを書こうとすれば、かつて私が経験したように、みじめな思いをするだけです。

再発したがんと闘いながら、「時間をむだにしたくない」と記していた千葉さんの言葉です。

自分は本当に書きたいことを書いているのだろうか?

SNSの原稿料論争をきっかけに再会した本を読みながら、偉大な先輩が残したメッセージを頭の中で反芻しました。

すでに登録済みの方は こちら